Eléments d'écologie marine

Il existe une forte interaction entre les caractéristiques du milieu naturel et le type de vie qui s'y développe. Deux grands types de facteurs peuvent influer sur le développement de la vie : les facteurs abiotiques, que l'on scindra par commodité en facteurs physiques et en facteurs chimiques et les facteurs biotiques.

Nous allons examiner ici ces facteurs et les mécanismes mis au point par les êtres vivants pour limiter l'effet de certaines perturbations.

Un milieu offrant des conditions d'habitat (facteurs physiques et chimiques) homogènes à un ensemble d'espèces est appelé un biotope. Homogénéité ne signifie pas absence de variation, les différents paramètres caractéristiques d'un biotope pouvant évoluer fortement au cours de l'année, voire au cours de la journée. Ainsi, un estuaire présente naturellement des variations très fortes de salinité, notamment en fonction du débit du cours d'eau qui y débouche. L'homogénéité est ici représentée par le fait que la salinité varie, ce qui constitue l'une des caractéristiques principales de ce biotope. Si l'on supprime la variation de salinité, le biotope évolue alors vers un autre biotope.

Un ensemble d'espèces vivant au sein d'un biotope et liées entre elles par des relations d'interdépendances constitue une biocénose. L'ensemble biotope+biocénose forme un écosystème, terme malheureusement très souvent mal utilisé.

Pour absconces qu'elles puissent paraître, les notions de biotope et de biocénose sont bien connues des plongeurs, qui font de l'écologie sans le savoir en choisissant méticuleusement leur lieu de plongée. On trouvera ci-dessous, à titre d'illustration, quelques biocénoses caractéristiques des lieux fréquentés par les plongeurs.

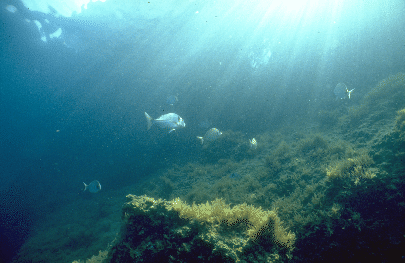

La biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles constitue le lieu de plongée typique pour les plongées dans l'espace proche et dans l'espace médian. Comme son nom l'indique, cette biocénose est caractéristique de l'étage infralittoral. Plus l'on descend, plus apparaissent des espèces de la biocénose suivante (coralligène), et en particulier les gorgones (Eunicella singularis et Eunicella cavolinii).

Le coralligène est certainement la biocénose la plus connue du plongeur. Cette biocénose est typique de l'étage circalittoral, où les espèces photophiles vivant proches de la surface ont cédé la place à des espèces sciaphiles. La biocénose du coralligène est une biocénose extrêmement riche, la seconde de Méditerranée en termes de richesse spécifique. Elle se caractérise, de manière classique, par la présence de la gorgone Paramuricea clavata, ou du spongiaire protégé Axinella polypoides.

La biocénose des grottes semi-obscures constitue l'un des lieux de plongée favoris en raison des vives couleurs arborées par la faune qui s'y développe. Cette biocénose se développe dès que la lumière s'atténue de manière importante, à l'occasion d'un surplomb ou à l'entrée d'une cavité. Elle se caractérise par l'absence de végétaux macrophytes et par un taux de couverture de la roche proche de 100%. La compétition pour la place disponible atteint ici son apogée.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, cette biocénose n'est pas limitée aux grottes, puisqu'on la trouve également sur les tombants, sous les surplombs et parmi les nombreuses anfractuosités du coralligène. Cette biocénose se caractérise en particulier par la présence du corail rouge, Corallium rubrum, et du scléractiniaire Leptopsammia pruvoti.

Lorsque l'on s'enfonce davantage dans une grotte, la lumière disparaît totalement et la biocénose des grottes semi-obscures cède la place à la biocénose des grottes et boyaux à obscurité totale. Cette biocénose se caractérise par une forte raréfaction de la faune, la roche couverte d'un enduit noirâtre apparaissant à nu. Les principales espèces animales rencontrées sont des annélides, des spongiaires et des bryozoaires.

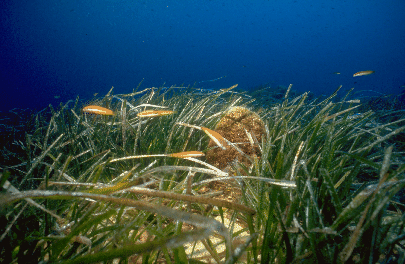

L'herbier à posidonies, communément appelé "champs de poireaux" par ceux qui appellent également les plongeurs bio "fouille-merde", se caractérise par la présence du phanérogame Posidonia oceanica. Cette biocénose est caractéristique de l'étage infralittoral, la profondeur maximale d'extension de l'herbier étant fortement tributaire de la clarté de l'eau (guère plus de 20 m sur la côte des Albères, plus de 50 m en Corse). La pollution, le développement du tourisme nautique et le bétonnage des côtes mettent à mal cet herbier, qui constitue l'une des richesses de la Méditerranée.

L'herbier à cymodocées se trouve plus près de la surface (même si, dans les espaces protégés, la posidonie peut remonter jusqu'en surface et créer des récifs-barrière) et se caractérise par la présence du phanérogame Cymodocea nodosa, formant un gazon fin. L'herbier à cymodocées correspond généralement à la biocénose des sables fins bien calibrés ou, comme sur la photo, à la biocénose des sables vaseux de mode calme.

La biocénose des sables fins bien calibrés est la biocénose des fonds de sable propres rencontrés en plongée dans l'espace proche et médian. Elle succède à la biocénose des sables fins de haut niveau, qui se situe dans la zone d'action forte des vagues (2 à 3m de profondeur au maximum), peu plongée d'ordinaire (sauf à la mise à l'eau, où l'on a généralement autre chose à faire qu'à regarder les petites bestioles...). Ces deux biocénoses n'attirent habituellement pas les plongeurs, alors qu'un examen attentif permet de découvrir une faune originale, parfois captivante (ici la vive Trachinus vipera).

La biocénose du détritique côtier est une biocénose typique de l'étage circalittoral. Elle se caractérise par la présence d'un sable grossier, essentiellement organogène (débris de coquillages, de bryozaires et d'algues calcaires notamment). Cette biocénose est riche en mollusques et en bryzoaires lorsque ceux-ci trouvent un support adéquat. Elle peut évoluer vers un corraligène typique à l'occasion du développement de "patates" par les algues calcaires.

La biocénose des galets de l'infralittoral est l'une de mes préférées. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, cette biocénose ressemble superficiellement à un véritable désert. La faune présente vite enfouit dans le substrat, ou sous les gros blocs épars qui résistent mieux à l'assaut des vagues.

Les plongeurs en Manche et Atlantique aiment fréquenter les forêts de laminaires, qui peuvent être présentes dans plusieurs biocénoses. La biocénose de la roche infalittorale en mode exposé se caractérise par la présence de Alaria esculenta et de Laminaria digitata. Plus en profondeur, comme sur la photo, Laminaria hyperborea - au stipe rugueux - supplante Laminaria digitata.

La lumière s'atténuant progressivement avec la profondeur, les laminaires disparaissent, traduisant l'entrée dans l'étage circalittoral. L'horizon supérieur de la roche circalittorale est caractérisé par la présence des gorgones Eunicella verrucosa et du bryozoaire Pentapora foliacea.

La biocénose de la roche médiolittorale en mode abrité se caractérise par la présence des algues brunes du genre Fucus (ici Fucus serratus) et d'Ascophyllum nodosum. Cette dernière disparaît avec l'agitation de l'eau et n'est donc pas présente dans la biocénose de la roche médiolittorale en mode exposé, où seul subsiste Fucus vesiculosus dans sa forme particulière evesiculosus. D'une manière générale, l'étage médiolittoral reste peu apprécié des plongeurs.

Les fonds sableux et sablo-graveleux bretons forment des biocénoses remarquables, que les plongeurs aiment à fréquenter, contrairement à la Méditerranée, en raison de la présence d'espèces attirantes, comme la coquille Saint-Jacques Pecten maximus.

D'une manière générale, les écosystèmes sont rarement isolés et plusieurs biocénoses sont donc amenées à exister à proximité les unes des autres. La frontière, parfois subtile, entre deux biocénoses présente des caractéristiques propres aux deux biocénoses concernées; on parle alors d'écotone (la lisière d'une forêt est une forme d'écotone). Sur la photo ci-joint, on peut apercevoir une écotone entre la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles, de la biocénose des grottes semi-obscures (présence de Parazoanthus axinellae) et de l'herbier à Posidonies que l'on aperçoit au-dessus du bloc rocheux.

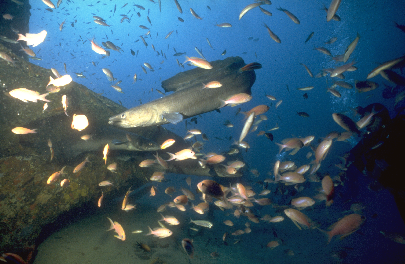

Les épaves, grâce au support qu'elles offrent et aux nombreuses caches qu'elles abritent, forment un biotope artificiel riche d'intérêt pour le plongeur. La profondeur d'immersion déterminera pour une large part la faune et la flore qui y seront présentes. La création de récifs artificiels permet de dynamiser certaines zones côtières.