Stage de validation cursus bio CSLGB à La Ciotat

28 et 29 mai 2011

Par Christophe Quintin

Le club subaquatique de la légion de gendarmerie de Bourgogne (CSLGB) a organisé durant l'année des formations bio niveau 1 et niveau 2. Ce stage de deux journées était destiné à valider ces formations et à mettre en oeuvre sur le terrain les connaissances durement acquises à terre.

Ce stage s'est déroulé à La Ciotat, avec le matériel du club, le gonflage étant assuré par Plongée Passion, ce qui dégageait ainsi un temps de "travail" (debriefing des plongées) particulièrement appréciable.

La mise à l'eau des bateaux se fit sans encombre, le port étant surprenamment calme en ce premier jour de WE, malgré le beau temps annoncé, et présent ! On notera que la charge de travail était assez inéquitablement répartie...

L'utilisation de deux pneumatiques pour la sortie a permis de se limiter à une rotation par plongée, ce qui allégeait d'autant la charge des encadrants.

La faible animation du port nous permit, selon la théorie des gaz bien connue des plongeurs, d'occuper tranquillement tout l'espace disponible afin de s'équiper. Un port presque à soi, voilà une bonne idée du luxe !

Romain aux commandes, Gégé radieux, une sortie qui s'annonce bien...

Il fut décidé que le premier lieu de plongée serait la Vierge, en raison de ses petits fonds très intéressants pour l'observation. Les petits tombants qui parsèment ce site sont couverts de la faune typique des surplombs. On observe ici facilement l'éponge encroûtante bleue Phorbas tenacior, quelques anémones encroûtantes Parazoanthus axinellae et, sur le haut de la photographie, des coraux solitaires Caryophyllia smithii. L'algue sciaphile typique Udotea petiolata est visible sur le bas de la photo, au côté des Peyssonnelia sp.

Les fonds meubles de la Vierge sont recouverts par un herbier à Posidonia oceanica en assez bonne santé. Les espaces non recouverts par cette plante permettent de découvrir une faune et une flore typique, comme ici le cérianthe, Cerianthus membranaceus.

La padine, Padina pavonica, est une algue brune qui fréquente également cet habitat, aux côtés des acétabulaires.

Les herbivores, comme l'oursin violet Sphaerechinus granularis, sont naturellement très présents.

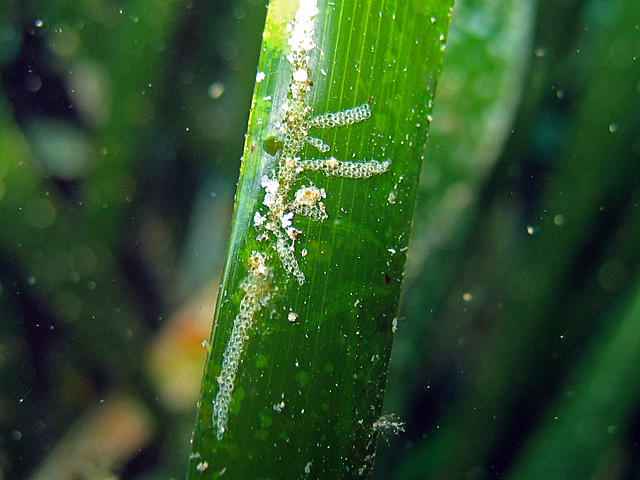

L'examen de l'herbier lui-même permet de découvrir rapidement quelques épibiontes caractéristiques, comme le cnidaire Dynamena cavolinii

ou encore le bryozoaire encroûtant Electra posidoniae.

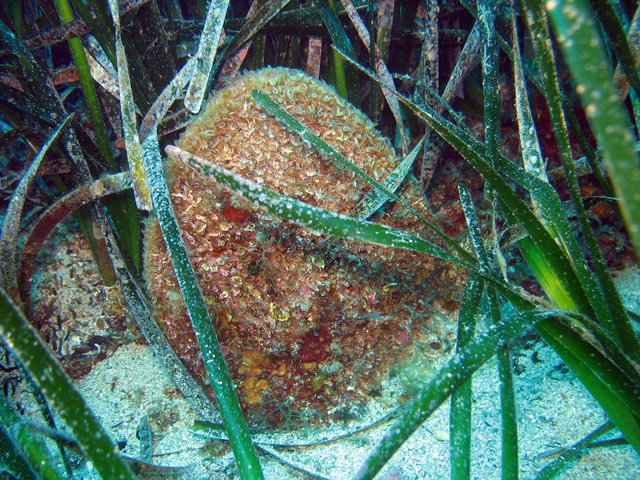

Ces petits fonds rocheux sont également l'occasion de rencontrer des éponges massives, commes l'éponge cornée Scalarispongia scalaris.

D'autres éponges cornées noires, comme les Cacospongia, constituent la nourriture exclusive de nombreux nudibranches doridiens, comme cet Hypselodoris tricolor (à ne pas confondre avec l'autre Hypselodoris bleu, le doris céleste - Hypselodoris orsinii - que l'on verra plus loin).

D'une couleur plus engageante, et plus photogénique,les éponges Axinelle, ici Axinella damicornis, parsèment la roche de belles tâches jaunes.

Aplysina aerophoba est une autre éponge jaune relativement courante sur les petits fonds. Cette éponge se présente sous forme de grosses cheminées jaunes, terminées par un oscule imposant. Le nom de cet animal provient de la réaction de sa chair au contact de l'air, qui vire rapidement au bleu-noir.

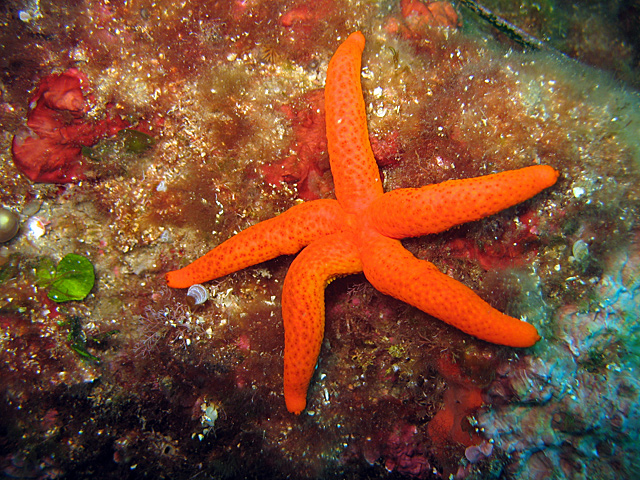

L'étoile de mer rouge, Echinaster sepositus, est ici chez elle.

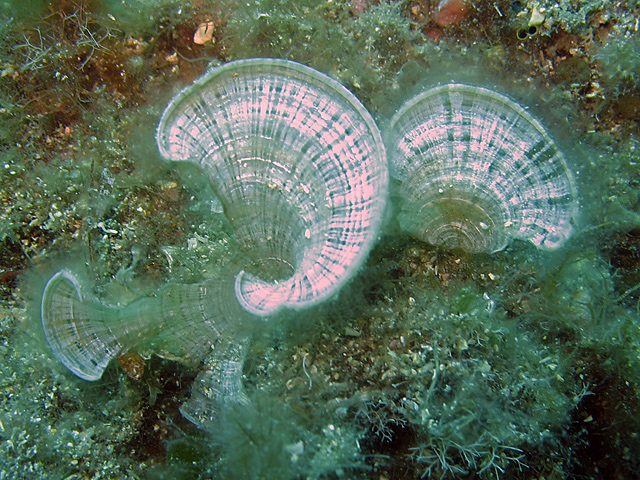

Les surplombs permettent également d'observer de nombreux bryozoaires, comme le magnifique Pentapora fascialis.

La blennie gattorugine, Parablennius gattorugine, facilement reconnaissable à sa coloration et à son panache supra-orbital, est un hôte très fréquent de ces petits fonds rocheux. Peu farouche, il est possible de l'approcher de très près.

Les rascasses, ici une rascasse pustuleuse Scorpaena notata, contrastant sur l'éponge bleue Phorbas tenacior, figurent parmi les autres poissons de roche couramment rencontrés dans cette zone.

Les anémones sont fréquentes parmi les anfractuosités de la roche. L'anémone charnue, Cribinopsis crassa est très facilement reconnaissable à ses tentacules épais, colorés d'un vert magnifique et au bout violet. Cette anémone abrite régulièrement une petite crevette commensale, appartenant au genre Periclimenes. Nous n'avons pas eu la chance d'en observer durant ce week-end, probablement par manque de persévérance.

Il est souvent intéressant de soulever les blocs rocheux dans ces petits fonds, car ceux-ci abritent une faune très particulière, qu'il n'est pas possible d'observer autrement. L'ormeau, Haliothis lamellosa, fait partie de ces espèces rarement rencontrées vivantes par le plongeur s'il n'approfondit pas ses recherches. Soulever des blocs impose un minimum de précautions pour éviter de commettre trop de dégâts : il faut éviter de soulever plusieurs blocs dans la même zone et, bien évidemment, remettre soigneusement en place le bloc après observation. Il faut par ailleurs veiller, durant l'observation, à ce que les girelles ne viennent pas grignoter tout ce qui s'y trouve !

Le site de la Vierge offre également au plongeur plusieurs grottes intéressantes. C'est ici l'occasion de découvrir une faune spécifique, inféodée à ce milieu particulier. L'apogon, Apogon imberbis, est évidemment l'une des premières choses que l'observateur rencontrera.

Toutes les grottes abritent également, dans la région de Toulon, de belles branches de corail rouge, Corallium rubrum, ici entouré de nombreux bryozoaires.

En entrée de grotte, l'examen détaillé des surplombs offre parfois des surprises agréables, comme ici une belle Coryphella pedata, nudibranche éolidien, à ne pas confondre avec les flabellines (ici, les rhinophores sont lisses et les cerata sont terminés par une zone blanche très caractéristique).

La remontée vers le mouillage permet d'observer de nombreuses serpules, qu'il faut approcher avec douceur si on veut avoir une chance de les observer sorties. On voit ici nettement l'opercule de l'animal, constitué par une branchie modifiée.

Le retour au mouillage consacre la fin d'une belle plongée, sur des fonds qui méritent le détour pour ceux qui s'intéressent à la vie sous-marine.

Cette première plongée s'acheva par une opération de sauvetage courageuse, Gégé n'hésitant pas à braver une mer hostile pour secourir une stab à la dérive.

Après tant d'efforts, rien de tel qu'une bonne sieste réparatrice pour récupérer...

La deuxième plongée de la journée se déroula à la Balise, autre site bien connu des alentours de l'Ile verte, sur les hauts fonds du Canonnier. Il s'agit d'un site réputé pour la richesse de ses poissons et pour la présence de très nombreuses failles riches en faune en tout genre. Ce site offre des plongées pour tous niveaux, mais nous nous contenterons de la zone des 20 m, tout à fait passionnante pour un stage bio.

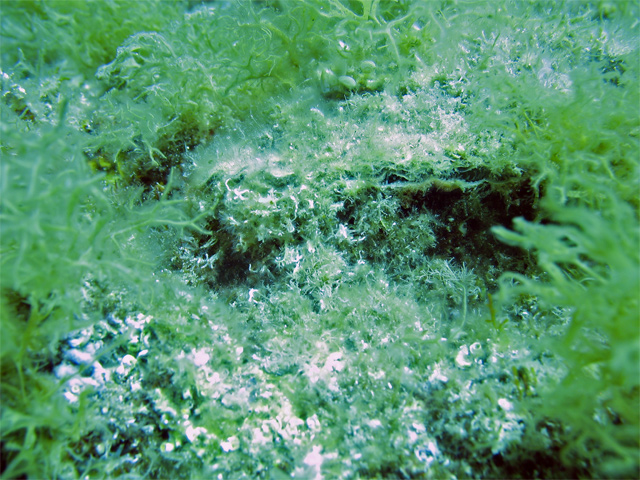

Comme sur tous les sites de la Ciotat, le mouillage s'effectue sur des anneaux ancrés dans la roche. Le mouillage du Canonnier est placé sur un haut fond, à 5 m de profondeur, recouvert d'algues brunes Dictyota, (Dictyota linearis, Dictyota dichotoma, Dictyota fasciola). Parmi les algues, l'observateur attentif peut découvrir plusieurs huîtres plates, Ostrea edulis, particulièrement bien camouflées.

Quelques spirographes, Spirographis spallanzanii, fréquentent cette zone.

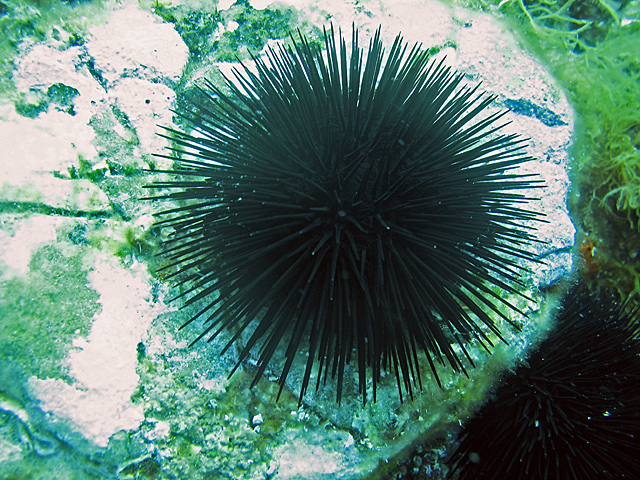

Ces lieux sont aussi largement fréquentés par l'oursin noir, Arbacia lixula.

Dans la continuité de la plongée du matin, cette plongée permet de rencontrer la faune des petits fonds rocheux, dans lesquels de nombreux poissons évoluent. Le tripterygion jaune, Tripterygion delaisi, est probablement celui qui est le plus facilement repéré par le plongeur grâce à sa livrée voyante, jaune à tête noire, avec un fin liseré bleu électrique sur la nageoire dorsale. Ceci ne s'applique qu'au mâle en période de reproduction, la femelle ayant des couleurs nettement plus ternes et échappant donc au regard du plongeur le moins attentif (combien de photographes ont découvert un couple en examinant au sec la photo qu'ils pensaient ne comporter qu'un mâle ?).

La femelle du Tripterygion jaune. La période de reproduction avait bien débuté lors de ce stage et il était possible d'observer le ballet des mâles devant "leur" femelle. La femelle du tripterygion jaune est identifiable par la tache noire qui orne sa queue.

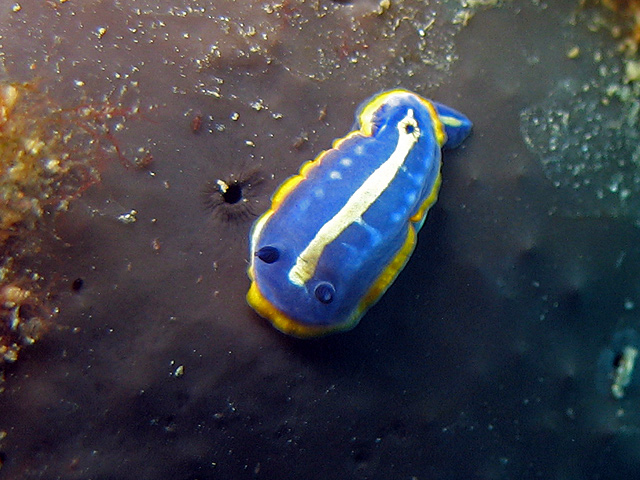

Il n'y avait pas, ce jour-là, que les tripterygions qui se reproduisaient, puisque les doris célestes, Hypselodoris orsinii, étaient également à la fête, au beau milieu de leur nourriture, comme il se doit. Hypselodoris orsinii se reconnaît à sa coloration (liseré jaune ou blanc sur le bord du manteau, fine bande blanche sur le centre du corps, panache branchial totalement bleu, sans bandes blanches). On aperçoit par ailleurs sur l'un des individus de la photo les petits tubercules qui hérissent le corps de l'animal, caractéristiques de l'espèce (mais il ne faut pas avoir de buée dans le masque pour les voir!).

Un autre couple de Hypselodoris orsinii en pleine action.

Chaque anfractuosité de la roche est occupée et l'on peut souvent y trouver une anémone comme cette Aiptasia couchii aux tentacules translucides. Cette anémone abrite également, comme l'anémone charnue, des crevettes commensales Periclimenes.

Les tombants de ce site présentent la faune caractéristique de ce milieu, comme ici l'asicidie rouge Halocynthia papillosa, entourée d'anémones encroûtantes Parazoanthus axinellae et d'éponges Axinella damicornis.

Sur les tombants, les éponges Axinella verrucosa servent fréquemment de support aux Parazoanthus axinellae, qui en tirent d'ailleurs leur nom scientifique.

Les oursins violets, Sphaerechinus granularis, peuvent également y être rencontrés, compte tenu de la richesse en algues de ces tombants. Ces oursins se protègent le jour de la lumière en plaçant sur leur corps des objets, comme ici une algue Dictyota. L'oursin est ici au milieu d'algues Halimeda tuna, ou monnaie de Poséidon.

Et, bien évidemment, chaque surplomb est l'occasion de rencontrer le corail rouge, Corallium rubrum.

Le retour vers le haut du sec permet d'observer les bancs de saupes, Sarpa salpa, qui broutent paisiblement les algues. Un sar commun, Diplodus sargus, vient leur rendre visite.

Il est toujours très intéressant d'observer les poissons évoluant près de la surface. Outre les sars communs, très abondants, il est courant de rencontrer le sar à museau pointu, Diplodus puntazzo, reconnaissable à son museau allongé et à la coloration particulière de sa queue. Les rayures verticales sont plus ou moins visibles sur son dos selon les individus.

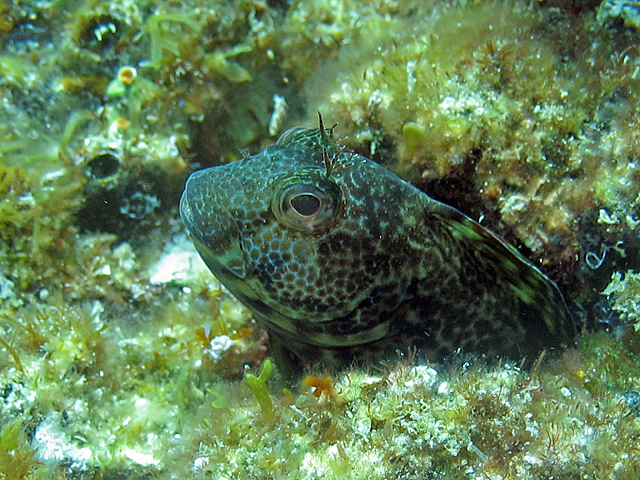

Une plongée à la balise ne serait pas complète si on ne rendait pas visite aux blennies pilicornes, Parablennius pilicornis, qui abondent dans les trous de roche au pied de la balise. Ces blennies sont à la fois très curieuses et très territoriales. Elles n'hésitent pas à charger le plongeur téméraire qui oserait trop s'approcher de leur repère !

Une autre blennie pilicorne, prête à charger.

Le retour au port se fit à grande vitesse (dans le respect des 5 noeuds dans la passe entre la Ciotat et l'Ile verte...).

Romain aux commandes.

Le dimanche matin, le port de la Ciotat était un peu plus animé, et le délai d'attente avant mise à l'eau logiquement plus long. Celui-ci resta cependant tout à fait convenable.

L'avantage de la bio, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se mouiller pour observer des choses intéressantes. Les ports abritent souvent une faune qui mérite d'être observée. Nos stagiaires l'avaient bien compris, même si la combinaison endossée sous un soleil qui tape n'est pas la meilleure préparation à la mise à l'eau au printemps !

Le site retenu pour la dernière plongée fut le Petit Moure, appréciable pour ses fonds présentant des faciès variés (tombants rocheux, herbiers à posidonies, bancs sableux appartenant à la biocénose "sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond" (sables à Amphioxus), toujours très intéressante à parcourir pour le plongeur bio). Le site n'étant pas équipé d'anneau de mouillage, il faut mouiller l'ancre en prenant soin de viser une plage de sable, précaution amplement facilitée par la clarté de l'eau.

Une fois au fond, un départ sur le sable s'impose, compte tenu de ce que l'on peut y découvrir. La faune qui s'abrite sous les quelques blocs rocheux est intéressante. On peut, par exemple, y trouver des limes, Lima hians, qui s'enfuient en battant des valves.

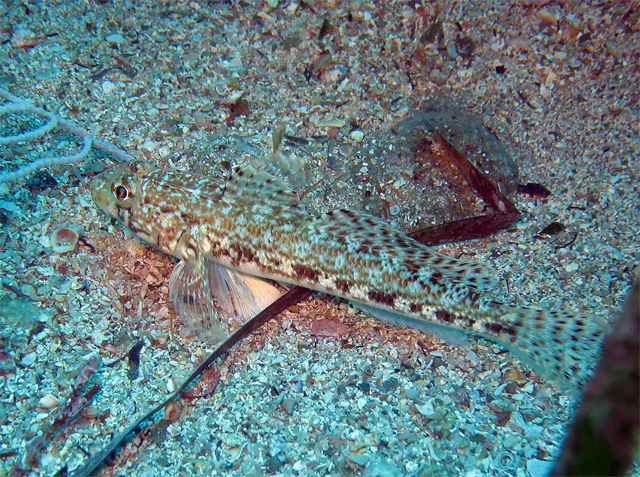

Ces fonds sableux sont le lieu de vie du gobie génipore, Gobius geniporus, l'un des plus gros gobies que l'on peut rencontrer dans nos eaux. Le nom de ce gobie provient des nombreux pores visibles qui ornent sa tête (tous les gobies en ont, mais ceux du gobie génipores sont noirs, ce qui les rend nettement plus visibles).

Le plongeur attentif pourra découvrir sur le sable des structures aux formes arrondies qui semblent constituées de sable. Il s'agit de pontes de natice, un mollusque gastéropode qui ressemble à nos escargots terrestres, mais qu'on ne rencontre pas souvent en plongée (en Méditerranée, car la bestiole est plus courante sur les petits fonds sableux bretons).

Les cérianthes, Cerianthus membranaceus, sont évidemment de la partie. On distingue ici nettement le tube membraneux dans lequel l'animal se réfugit lorsqu'on l'importune. Ce tube s'enfonce très profondément dans le sédiment.

La grande nacre, Pinna nobilis, est un hôte de choix des herbiers de ce site. Il est possible d'en observer plusieurs dans la zone. Les nacres se déplacent au fur et à mesure de leur croissance, en rejoignant progressivement les zones les plus profondes des herbiers.

Le retour à la roche permet de constater la richesse des tombants de la zone, chaque surplomb constituant une explosion de couleur, caractéristique de la biocénose des grottes semi-obscures. On peut voir ici plusieurs représentants typiques de cette biocénose: le corail rouge, Corallium rubrum, l'ascidie solitaire rouge, Halocynthia papillosa, l'anémone encroûtante, Parazoanthus axinellae, les algues calcaires Peysonellia sp., le corail solitaire jaune Leptopsammia pruvoti, l'algue verte sciaphile Palmophyllum crassum, visible en haut à droite.

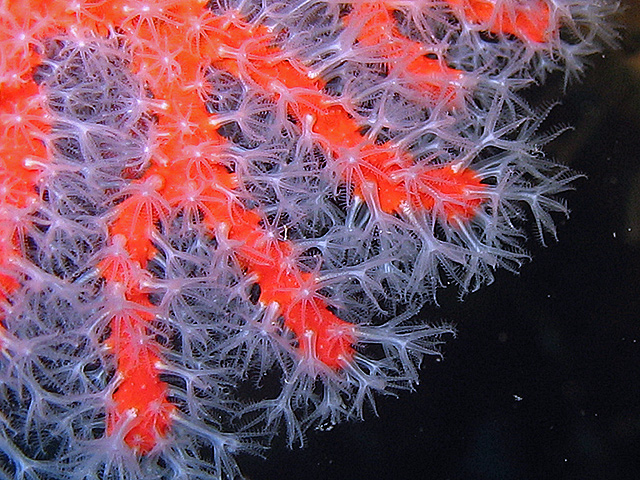

Vue rapprochée d'une branche de corail rouge. On distingue très bien les polypes des individus qui constituent la colonie.

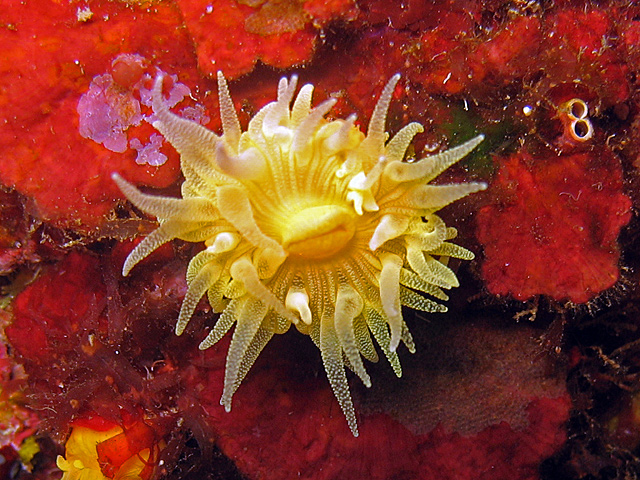

Le corail solitaire jaune, Leptopsammia pruvoti appartient à l'ordre des scléractiniaires, animaux dotés d'un exosquelette rigide calcaire. Les représentants de cet ordre construisent les récifs de corail des mers chaudes. Chez nous, ils sont plus discrets et il n'y a que quelques espèces qui construisent des édifices ayant un peu d'allure (Cladocora caespitosa, par exemple, que l'on aurait pu rencontrer durant ces plongées). On distingue bien, sur l'individu de la photo, les cellules urticantes, formant des points jaunes bien visibles sur les tentacules. Les deux trous que l'on observe à droite ne sont pas dus à un vers tubicole, mais à un mollusque bivalve, Gastrochaena dubia, qui vit enfoncé dans la roche, ne laissant dépasser que l'extrémité de sa coquille d'où émergent ses siphons. Ce mollusque a même été retrouvé à l'intérieur de stuctures en béton...

Les anfractuosités présentes dans le tombant abritent parfois des animaux de taille respectable, comme ici un beau poulpe Octopus vulgaris.

Sur les zones plus éclairées du tombants, certaines algues photophiles font leur apparition, comme ici Amphiroa rigida, algue calcaire constituée de tubes dont la couleur varie du rose au blanc, à proximité d'une autre algue calcaire, encroûtante cette fois (Mesophyllum sp. ?).

Un examen attentif du fond peut parfois permettre de détecter des espèces moins courantes, comme ici le plathelminthe Thysanozoon brocchii, reconnaissable aux très nombreuses papilles qui ornent son corps...

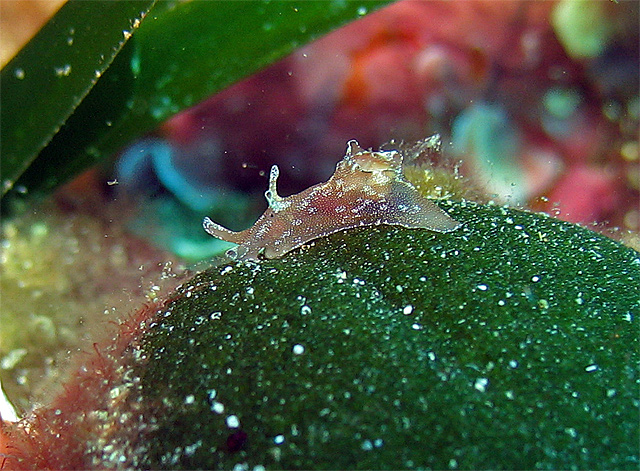

Ou encore ce petit lièvre de mer, Aplysia parvula, dépassant à peine 1 cm, perché sur une algue Codium, reconnaissable au liseré noir qui borde son manteau.

La fin de plongée permet de retrouver, sur le haut du tombant, des espèces traditionnelles des petits fonds rocheux, comme le spirographe, Spirographis spallanzanii.

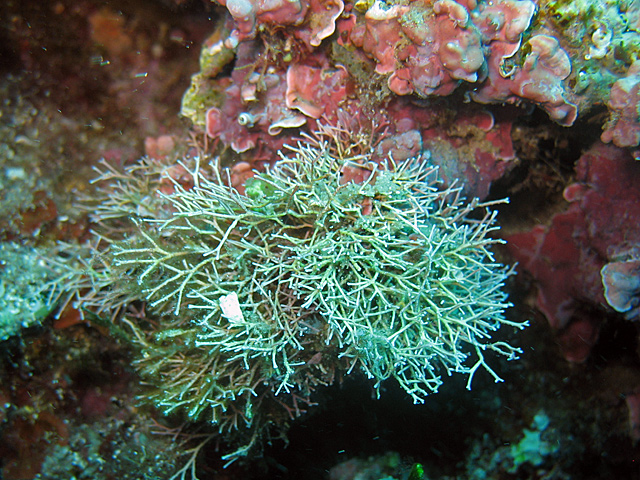

Ou encore la gorgone blanche Eunicella singularis dont les polypes présentent une belle couleur brune près de la surface, liée à la présencede zooxanthelles dans les tissus.

Il est difficile d'échapper à nos amis Tripterygion en retournant au bateau, tant ceux-ci sont nombreux et agités.

Une plongée qui laissera incontestablement de bons souvenirs, et qui permet de valider les niveaux bio 1 et 2 de nos plongeurs courageux.